「誰かとの別れを乗り越えるのはなぜこんなに痛いのか?」

「痛みは最初から心の中にあって、その人が痛み止めのような存在だったから」と宇多田ヒカルが言っていました。

そんな話はさておき、あっという間に今年も半分が過ぎようとしています。

もう20年以上も前になりますが、ローンで買ったワゴンRに乗ってジューダスプリーストの『ペインキラー』をガンガンにかけて大学に通っていました。その大阪国際大学で尊敬する眞鍋先生からお話をする機会をいただきました。

今回で6回目になるのですがいつまでたってもなかなか慣れません、仕事ではバカみたいにサプリメントのプレゼンばっかりやってはいるものの、学生さんの前で話をするのは普段とは勝手が違って毎回緊張の連続です。

今回は『サプリメントと高齢化』というテーマで、サプリメントの歴史から、アメリカと日本との違い、そして高齢化が加速する日本でのサプリメントの課題なんてことをテーマに話をさせていただきました。

講義の前に某大手のサプリメントメーカーでサプリメントをつくっていた凄い方ともお会いさせていただいたのですが、例の小林製薬の件が報道されてから、全く関係ないにも関わらず2割も売り上げが落ちたと言われていました。

「日本にはサプリメントの法律がないからね」と言われていたことは印象的でした。

サプリメント先進国と言われるアメリカでは、DSHEA(Dietary Supplement Health and Education Act)「ダイエタリーサプリメント健康教育法」というサプリメントに関する法律があります。1994年に制定されたDSHEAでは、これまで食品扱いだったサプリメントが、食品と医薬品の中間に位置するカテゴリーに分類されました。

また日本では厚生労働省にあたるような機関であるFDA(食品医薬品局)が製造管理や品質管理で基準を満たしていない場合の販売停止や業務停止を執行できる権限を与えらるようになりました。

つまりサプリメントは自由に販売できる代わりに、製造過程や品質管理はFDAがチェックをしているので、消費者側からすると安心感があるような仕組みになっています。

日本ではサプリメントは食品に含まれるため、誰でもつくることができます。

いわゆるトクホと言われる「特定保健用食品」(特定の保健の用途を消費者庁が許可している食品)から、また販売する事業者の責任において保健の目的を表示する「機能性表示食品」(消費者庁に届け出は必要、ただし許可は不要)、他にはカルシウムが骨にいいなど特定の栄養が一定量以上入っていると栄養の機能を表記できる「栄養機能食品」、またそのいずれにも含まれない「その他の栄養食品」があります。

日本ではその安全性などは、サプリメントを製造するメーカーや事業者側に委ねられているのが現状です。

またこれは教えてもらった話ですが、EUではFOPL(front of pack labering) 容器包装全面表示が広がっているようです。

通常の栄養成分表示に加え、糖類、脂肪(総脂肪、トランス脂肪酸、飽和脂肪酸)、ナトリウムなどの含有量を強調してサプリメントなどの前面にラベリングすることによって消費者が選びやすくなるというもので、他にも一食当たりの量(Serving size)や、1日の摂取量の目安(Daily Values)、そしてその摂取量目安に占める割合などを明記していくことが世界ではスタンダードになりつつあるようです。

ただ国によって規格にはばらつきがあるようなので、今後は世界的な規格も必要になってくる時代になりそうです。

また日本のサプリメントはまだまだ黎明期なので、これからますます必要性が高くなるはずです。

そしてサプリメントはきっかけなんだと思います。

サプリメントの意味としては含まれる栄養成分はもちろんのこと、食べ始めてから食生活を見直したり、運動を始めたり、サプリメントを食べることはあらためて健康を意識するきっかけにもなると思います。

品質の良いサプリメントをつくり、消費者にもわかりやすい基準をつくること、そしてそれをきちんと伝えることが大切だと思いますが、一方で高齢化の時代にはそこに大きな壁があると思います。

ご高齢の方と話をすると、サプリメントに抵抗がある方もいますし、サプリメントには興味はあるものの何が必要なのか?自分に不足している栄養は何なのか?過剰摂取や、薬との飲み合わせは大丈夫なのか?なんて声も聞きますし、また昔に比べて健康情報は掃いて捨てるほどありますが、偏った情報も多く、そもそもネット上の情報を見ない方もたくさんいらっしゃいます。

そのためにはいいサプリメントをつくるだけではなく、高齢の方にも栄養の勉強をしてもらう機会をつくったり、年代や体格や既往歴など、幅広い人が食べることを考えると、ある程度の知識がある人が一緒にサポートしていくような仕組みも必要だと思います。

書ききれないですが、そんなサポートをしていくような試みなども紹介させていただきました。

厚生労働省が先月の8日、久しぶりに認知症の推計を発表しました。2022年認知症は443万人、MCI(軽度認知障害)(*認知症の手前の状態)が558万人、合計1001万人が認知症もしくはその予備軍の疑いがあるとのことでした。そしてこの数は大阪と長崎の人口を足した数と同じです。

以前は認知症は602万人と言われていた時期があったので減ったのかな?と思ったら今回からMCI も追加されていて、あれ、それって、どうなんだろう?、手放しで喜べないという感じです。

認知症のリスクを早期に見つけ、医療機関につなげる効果的な方法を探す実証研究を、厚生労働省が今月にも本格的に始めるようです。全国36自治体で約1万人に認知症の「スクリーニング検査」の受検を呼びかけ、その後の行動を調べることで、何が医療機関への受診の障害となっているかを把握するとのことです。

認知症のなる前段階であるMCI(軽度認知障害)においては進行を遅らせる可能性があるレカネマブという薬があったり、またその他の方法などで認知症を予防することもある程度は可能なんだろうと思います。

そして一方ではただ単に認知症を怖がるだけでなく、きちんと理解をして共生していくことも非常に大切なことだとも思います。認知症の予防と、認知症の方やその家族も安心して暮らせる社会はともに必要なんだと思います。

ただ勉強するより、人に教えたほうが成績が上がるとよく言いますが、自分だけが理解すればいい勉強と違って、誰かに伝えるためには自分の頭の中にある情報を整理して相手に分かりやすくしてから伝える必要があります、つまりより理解が深まるからなんだと思います。

そういう意味でも講義は自分にとっても貴重な時間です。また学生さんにだけ伝えているようで自分に言い聞かせているような時間でもあります。『偉そうに言ってるけどお前はどうなんだと』

卒業後どんな会社に就職するのか、どんなキャリアを目指すのか、現実的な就職活動は夢とか好きなこととの”別れ”みたいになってしまいがちです。

たとえ好きな仕事に就けなかったとしても、好きなことを簡単に諦めないでいいと思います。これからは無くなる仕事もあるけど今まで無かった仕事も出来る時代です。好きなことを諦めなければ今はまだ存在しない新しい仕事ができたときには、好きなことで仕事が出来るチャンスもあるはずです。

ましてや人生の時間が長くなったいまは、何歳からでもリスタートできると思います。あんまりうまく話せませんでしたがそんな話を学生さんと自分自身にしてきました。

ただ、、大人になると、いくら自分が頑張っても変わらない環境や状況があり、個人ではどうにもならない場合もあります、そんな時は何も考えないほうが楽だけど、思い通りにならなくても考えて悩んで、もがいているほうが個人的には好きです。

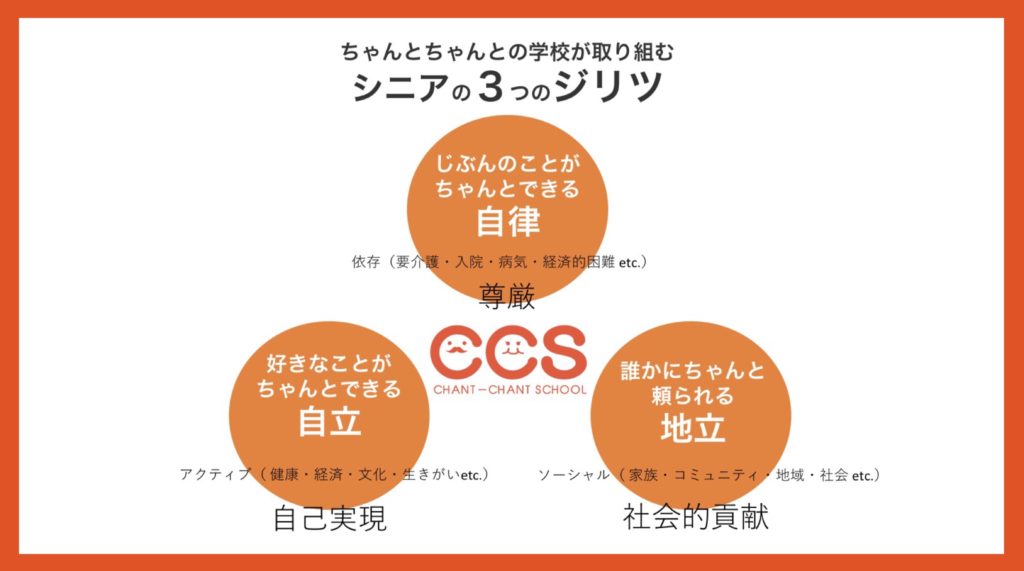

ちゃんとちゃんとの学校はシニア支援のプロジェクトでありながら、ゴールは健康寿命をのばすだけではなく、長生きの新しい価値を生み出すこと、そして何歳になっても好きなことを諦めないでいれば、楽しいことがあるような未来をデザインすることだとも思っています。

それはそれは大変なことだとわかっていますが、これからも悩みながらもがいていきたいと思います。

YouTubeでみたカリフォルニア大学の野村泰紀さんの話が面白くて本を読み漁っています。

YouTubeでみたカリフォルニア大学の野村泰紀さんの話が面白くて本を読み漁っています。